高知県 いの町

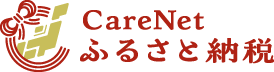

高知麻紙

- 寄付金額

- 46,000円

| 事業者名 | いの町紙の博物館 |

|---|---|

| カテゴリ | 民芸品・工芸品 伝統技術 |

| 申込み条件 | 年何度でも申込み可 |

| 発送期日 | 在庫切れの場合は4ヶ月ほど納期をいただく場合があります。 |

| 内容量 | 厚口ドウサ引き 3×6判(97cm×188cm)×1枚 |

| お問い合せ先 | 高知県吾川郡いの町幸町110-1 いの町紙の博物館 (088-893-0886) |

土佐和紙の町で生み出された日本画用紙

"1000年の歴史を誇る土佐和紙の町で生み出された日本画用紙。

試行錯誤・研究改造を重ねて完成したこだわりの一品(ひとしな)です。

岩絵具との相性は抜群。強靭な材質は重ね塗りに適しています。

日本画制作に携わる方に一度は手にしていただきたい逸品です。

【伝統工芸士尾﨑金俊の軌跡(高知麻紙が誕生するまで)】

大正11 (1922)年

先代尾﨑金俊誕生。尋常小学校を卒業後、冬は紙漉き、夏は農家を営む兼業の家に育つ 。

昭和22(1947)年

製紙業に専念。典具帖紙(楮)、書道用紙、銅版画用紙などを作成。

昭和50(1975)年

日本画用紙を開始。純雁皮紙作成。

下田義寛、吉田善彦、片岡球子(表具師依頼)、森田曠平を筆頭に多くの画家より支持をいただく。

宮内庁図書課より依頼で、平安初期の古文書修補用紺紙を納品。

純雁皮紺紙の3×6判、金泥仏画用紙を造る。

安達原玄・中村幸真・田代有樹女他多数、仏画家先生使用。

土佐麻紙(麻・楮)日本画用麻紙3×6判を造る。(1人漉き)

当代一流に選ばれ、土佐麻紙について東京紙の博物館にて講演(手漉き麻紙)

平成元(1989)年

手漉きの動作を機械に置き換えて、何度も試行錯誤、研究改造して、遂に高知麻紙試作品成功。

平成25(2014)年

尾﨑金俊没(90歳)"

![【令和7年産】 さんさん池見二代目がお届けする 福井県産いちほまれ 2kg (上白米) [A-0262_01]](https://img.furusato-tax.jp/cdn-cgi/image/width=520,height=323/img/x/product/details/20251121/pd_83a0822bbb1eed03ba26e4093412535a64816be3.jpg)

![ピアス すみだモダン 銀工房wanling しじみピアス 各種 しじみモチーフ アクセサリー しじみ ジュエリー ファッション ファッション小物 装飾品 レディース 東京 東京都 墨田区 しじみピアスsjp1 [№5619-7281]0498](https://img.furusato-tax.jp/cdn-cgi/image/width=520,height=323/img/x/product/details/20200326/pd_293e6a50106325b4e8c12b1563d7f50fa32d5b02.jpg)

![アニマル ブラシセット ペアセット 詰め合わせ ボディブラシ 馬毛 ブラシ 柔らかい 男性用 女性用 ペア セット 美容 美容グッズ ボディケア ケア用品 バス用品 バスグッズ 日用品 雑貨 東京 東京都 墨田区 [№5619-0302]](https://img.furusato-tax.jp/cdn-cgi/image/width=520,height=323/img/x/product/details/20230821/pd_672d38f7981dbdc7649f3205ddf76880313a789f.jpg)